「ゴミ箱ロボットなのに、自分でゴミを拾えない」「お話ロボットなのに、あらすじを忘れてしまう」……このように、自分だけでは本来の役割を達成することができない〈弱いロボット〉が注目を集めています。

▲昔話を話そうとするけど要所要所で「えーと…」と忘れてしまうロボット「TalkingBones」(ICD-LAB YouTubeチャンネル動画より)

ロボットと言えば人の生活を補助すべく、より賢く、より利便性が高く、より丈夫で、と完璧さが求められるイメージです。しかし〈弱いロボット〉はあえて「人から助けてもらう」ことを前提に開発され、代わりに人間側の優しさや配慮、工夫を引き出してくれるものとして期待されています。

研究・開発しているのは、豊橋技術科学大学の岡田美智男教授らの研究グループ(ICD-LAB)。これまでの〈弱いロボット〉を通して人々からどのような反応があがったのか。そしてロボット以外にも、スマホやタブレットなどモバイルデバイスがどんどん浸透し、利便性の追求が進むデジタル社会において、デバイスに「弱さ」「不完全さ」を備えることは、社会にどのような恩恵をもたらすか。岡田先生にお話を伺いました。

▲岡田美智男先生(オンラインで取材)

岡田 美智男(おかだ みちお)先生

豊橋技術科学大学 情報・知能工学系教授。専門分野は、コミュニケーションの認知科学、社会的ロボティクス、ヒューマン・ロボットインタラクションなど。主な著書に、『ロボット 共生にむけたインタラクション』(東京大学出版会)、『〈弱いロボット〉の思考 わたし・身体・コミュニケーション』(講談社現代新書)、『弱いロボット』(医学書院)など。

聞き手:遠藤 光太(えんどう こうた)

フリーライター。興味のある分野は、社会的マイノリティ、福祉、表現、コミュニティ、スポーツなど。2022に初単著『僕は死なない子育てをする 発達障害と家族の物語』(創元社)。

高性能で自己完結できるのは、良いこと?

——岡田先生が研究・開発している〈弱いロボット〉とはどんなものですか?

岡田先生:世の中では、高機能・高性能で自己完結できて、役に立つロボットの開発が目指されています。でもそれだけではなく、周りに委ねて、支えてもらうような関係性がおもしろいなと感じ始めたのが、〈弱いロボット〉の出発点です。

▲〈弱いロボット〉の1つ「ゴミ箱ロボット」(2019)

例えば「ゴミ箱ロボット」は、ゴミ箱の形をしてよたよたと動く不思議なロボットです。ゴミを見つけて向かっていくことはできますが、自分ではゴミを拾うことができないんです。

でも、頼りなく歩いているゴミ箱ロボットを見た周りの子どもたちが、ゴミを拾い入れてくれます。周りの子どもたちの手助けを上手に引き出しながら、結果としてゴミを拾い集めてしまう。まさに他力本願なロボットなんですね。

▲ゴミ箱ロボットが周囲にゴミを拾い入れてもらう様子(ICD-LAB YouTubeチャンネル)

ロボットは「こんなこともできる、あんなこともできる」「ロボットだけでできる」とアピールしてきたわけですが、実は不完全なところやできないことがたくさんあるものです。弱さを隠さずにちょっとさらけ出してみると、そのへこみの部分がお子さんたちの強みを引き出すポケットになる。

すると、実は手伝う方もまんざらではないし、悪い気はしないんですね。お互いの弱いところを補って強いところを引き出し合う、いい感じのシステムになりそうだとわかってきました。これを〈弱いロボット〉と呼び、研究・開発してきました。

——ロボットの弱さが人間の強みを引き出すのは、とても興味深いです。

岡田先生:子どもたちが集まる場所で、「ゴミ箱ロボット」にどういう反応を示すか観察してみたところ、遠くから様子を眺める子、のぞきこんだりして観察する子、触ったり叩いたりして遊ぶ子など、その反応はさまざまでした。

実験が進むと、やがてゴミを捨ててくれる子も現れました。子どもたちを味方に引き込んで、ゴミを集めるというゴミ箱ロボットの能力が、やはりここでも十分に発揮されたのです。

▲「こども未来館ここにこ」でゴミ箱ロボットをデモ公開した際の様子(ICD-LAB YouTubeチャンネル動画より)

その子どもたちの表情がすごく良いんですよね。みんなニコニコしながら手伝ってくれるんです。ロボットのへこんでいる部分が子どもたちの強みや優しさをうまいこと引き出してくれて、子どもたちとしては自分の能力が生かされ、ウェルビーイング(※)な状態を生み出すわけです。つまり、Win-Win の関係です。「ゴミ箱ロボット」は、言ってしまえばポンコツです。だからこそ、人を巻き込んで目的を達成することができます。

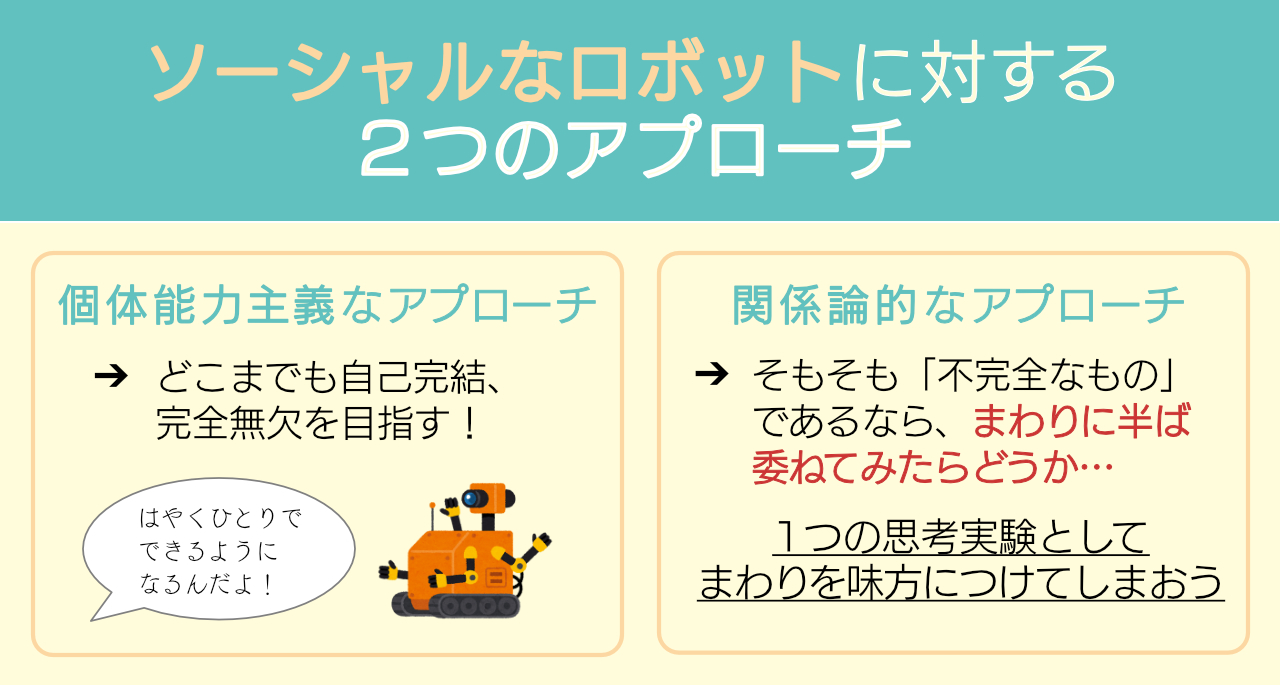

高機能・高性能で自己完結できる従来のロボットは、個体能力主義的なアプローチを取っていたと言えます。一方で〈弱いロボット〉は、関係性のなかで力を発揮します。これを関係論的なアプローチと呼んでいます。

▲ロボットへの2つのアプローチ(岡田先生の提供資料をもとに、なるモ編集部で作成)

※ウェルビーイング(well-being):単に疾病がない状態ということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも「すべてが満たされた状態にあること」。ただ身体が健やかなだけでなく、感情として幸せを感じたり、社会的に良好な状態を維持していたりと、広い意味で「健康」であることを指す。

完全無欠な情報ではなく、不完全なまま委ねる

——岡田先生はもともと音声科学や音声言語処理の研究をされてきました。会話において、「弱さ」はどのように作用しますか?

岡田先生:もともと音声科学や音声言語処理の研究では、言葉を過不足なく表現して相手に伝えることを一生懸命やっていました。正しい情報をコンピュータが集めて、言葉の構造を解析して、意味を拾い出すのです。

でも、コミュニケーションというのは、過不足のない情報をきちんと相手に伝えるのが良いとは限らないんです。改めて人間同士のコミュニケーションを観察してみると、実は言い直しや言い淀みもあるし、人は完璧な言葉を話してるわけではありません。会話に使われている言葉はとても断片的なんですね。例えば雑談において、言葉は不完全なまま、相手に投げつけられます。相手がそれをきちんと受け止めて、意味付けしてくれる。

挨拶も同じです。「こんにちは」と言っても、相手が返してくれるかどうかはわからないので、いつも「賭け」なのです。そのように、断片的で、不完結で、相手に委ねなければならない賭けであることが、コミュニケーションの本質なんです。

▲3体の小さなロボットが「あのね、あのね…」とこっそり楽しそうにおしゃべりしている「PoKeBo Jr」。耳をすましていると会話に参加したくなる余地があり、コミュニケーションが自然と構築される

——なるほど……。そのことに気づかれたきっかけは何だったのでしょうか?

岡田先生:東京から大阪に転勤したとき、びっくりしたのです。電車の中で聞こえてくる一般の方の会話が、もう漫才のようなのです。言葉が不完全なまま、いい感じで相手に委ねていて、委ねられた側は上手にそれを拾って返してあげる。ちょっとボケてみると、そのボケをうまく補ってツッコミをして、支える。この不完全な部分が人と人を結びつけるんだと、なんとなくわかってきました。

逆に完璧な言葉を相手に投げつけると、相手はただそれに従うだけになってしまって、距離がなかなか埋まらない。これについては、私自身の失敗談もあります。家内と結婚する前によく電話で喋っていたのですが、私の返事がワンテンポ遅れることがよくあったようです。丁寧に正確な言葉を選んで返そうと思うと、どうしてもワンテンポ遅れてしまっていたのです。その遅れている感じがイラつくそうで、とても叱られました(笑)。

日常的な会話で大事なのは、正確な言葉ではなくて、相手に委ねられる不完全な言葉なんですね……。

しなやかなシステムを作る

——最近は、どんな〈弱いロボット〉を研究・開発されていますか?

岡田先生:コロナ禍になってから、アルコール消毒をしてくれるロボットを学生さんたちと作りました。アルコール消毒液を吹きかける手を差し出しながらも、モジモジしているように見えます。つまり、ロボットの行為の意味が不完結で、相手が受け取ってくれなければ成立しないわけです。

▲アルコール消毒しようとするロボット(ICD-LAB YouTubeチャンネル)

原型になっているのは、ティッシュを配ろうとする〈弱いロボット〉でした。ティッシュを配ろうとする行為も、受け取ってもらえるかどうかを相手に委ねているものです。

▲ティッシュを配ろうとするロボット「i-Bones」。ゆらゆら動きながらポケットティッシュを掲げ、人が来るのを待つ。ティッシュを受け取ってもらえると、ゆっくりお辞儀する(ICD-LAB YouTubeチャンネル動画より)

歩行者にとっては、わずかなタイミングが合って目的を成し遂げられると、単なるアルコール消毒やティッシュ配りをしてもらっているだけなのにちょっと嬉しいような感覚もありますね。こういう変なロボットとの間で、心がひとつになるような。自分が手伝ってあげることによって成し遂げられたという感覚を、嬉しく感じるのかもしれません。

ほかには、自動運転の車にも〈弱いロボット〉の考え方を活用できないかと、研究・開発をしています。

——自動運転のような最新のテクノロジーとも結びつけられるんですね。

岡田先生:人工知能のディープラーニングなどでも一般的に言われるのですが、内部が見えない分、「AIがなぜその判断をしたか」がわからないんですよね。

自動運転システムも同様に、何を考えているかが人間からはわからないので、ハンドルを預けるには勇気が結構いるんです。そこで、ちょっと弱音や本音を吐いたり、共感を抱く余地のある自動運転システムを作ろうとしています。

▲ドライビング・エージェント「NAMIDA0」

例えば「NAMIDA0」というシステムでは、ダッシュボードに3人のロボットがいて、目を動かしながら会話をしています。

「なんか人が多いね」「多いね」「飛び出してくるかも」「かもね」」「気を付けよう」「そうだね」

急に減速することが必要な場面で、自動運転システムが何も言わずに減速すると乗っている人は過剰にびっくりしてしまいます。そこでロボットたちが今みたいな会話を繰り広げてから減速すると、「いま赤信号に気づいたから減速したんだな」とわかって、安心できます。

また「○○のため減速しました」「右に曲がってください」と一方的に情報を伝えられると納得感は生まれづらいですが、こうしてロボットたちの会話を隣で聞くような形だと、行動を強要されるのではなくお互い納得して選択しているような気がしてきます。

「してくれるシステム」と「してもらう人」という風に、ロボットと人はお互いの役割に線を引いた途端に距離が生まれて、共感性を失ってしまいます。相手に対する共感性を失うと、いろんなものを備えなければいけなくて、どんどん高コストになってしまいます。

自動運転システムがまさにその実例で、センサーシステムやAIシステムなどドライバーを安心させるためさまざまな機能を搭載した結果、値段も高くなってしまっています。でも、人が少しハンドルを持っていたら絶対助かるようなシンプルな事故を起こしてしまっていることも多い。

そういう意味でも、自分の中で閉じようとしているシステムは、どこか脆いところがあります。一方で、人の手助けを上手に引き出すことができるように開いていくと、しなやかなシステムを作れます。言い換えれば、レジリエンス(※)が高いということです。ちょっとうまくいかない部分があっても、すぐに回復できるのです。

※レジリエンス:外的な困難や脅威に直面した際に、押しつぶされることなくうまく適応できる能力。

モバイルデバイスにも、余白や余地、偶然を生み出すような仕組みを

——ひらかれたシステムだからこそ、会話でもテクノロジーの活用でも、しなやかさを備えることができるのですね。

岡田先生:もっと大きな話もあります。日本でも電力システムが弱音を吐いた時期があるんですね。東日本大震災のときに原発が停止して、電力が逼迫したときです。「病院に供給する電力が足りなくなっちゃう」「明日が特に大変だ」とね。

緊急時にインフラが弱音を吐き始めたら、日本全国にいる人たちが応援して、「こういう風に節電を工夫できるかもしれない」とアイデアを出し合い、いろんな人の知恵が集まっていきました。

最近の「電気予報」はもっと上から目線で、強制してしまっているところが残念なのですが、「どうやって人の手助けを上手に引き出せるか」という視点は、当時を参考にできると思います。

——〈弱いロボット〉の研究・開発を通して、岡田先生が考えてこられたことや読者へのメッセージを教えてください。

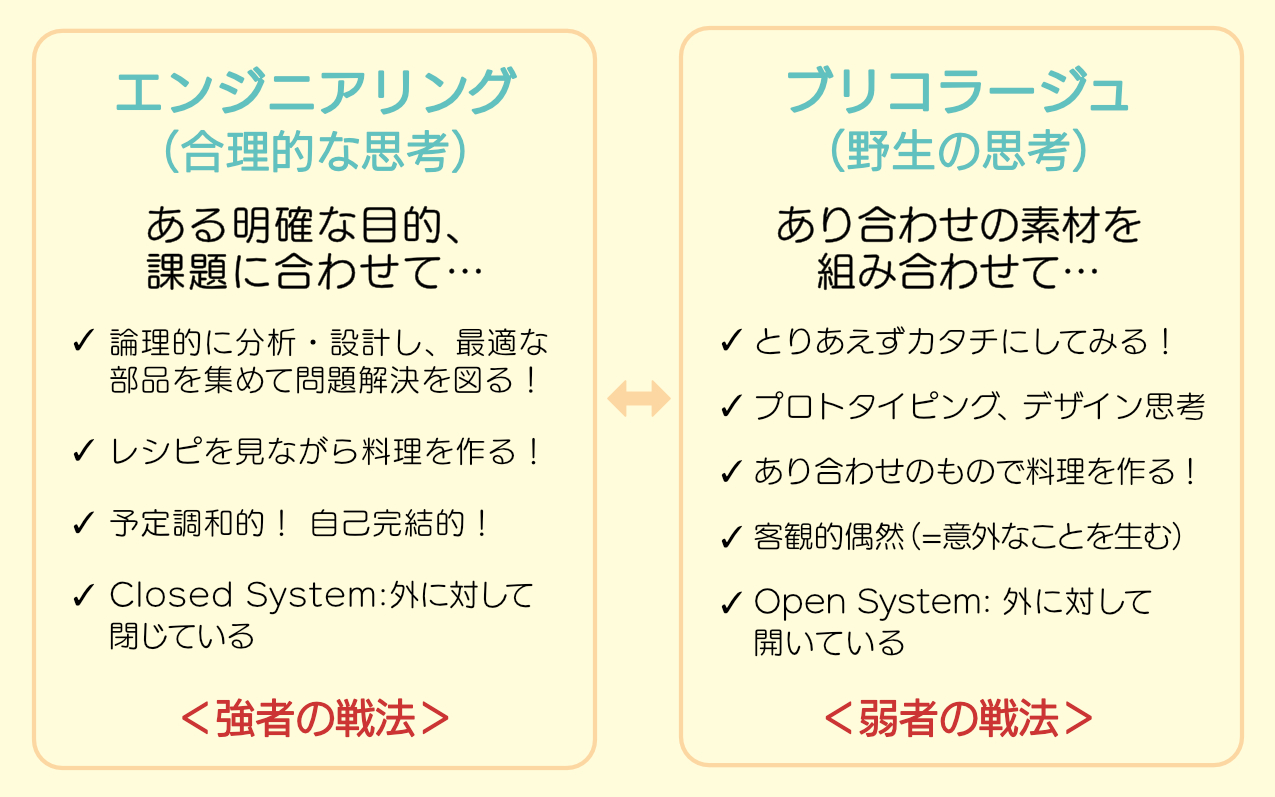

岡田先生:私は最近「ブリコラージュ」の考え方を大切にしています。

「エンジニアリング」のように、明確な目的や課題に合わせて、論理的に分析して、最適な部品を集めて、問題解決を図る考え方もあります。言わば合理的な思考で、レシピを見ながら料理を作るようなものですね。予定調和的で、自己完結的で、外に対して閉じている。最近の人工知能における最適化の方法も、エンジニアリング的であることが多くて、私としては飽きてしまう。

▲エンジニアリングとブリコラージュ(岡田先生の提供資料をもとに、なるモ編集部で作成)

一方、あり合わせの素材でとりあえずかたちにしてみること、すなわちブリコラージュも意外と重要です。これは、野生の思考ですね。ポイントは、外に対して開かれたシステムであり、偶然に委ねる部分も備えていることです。制約や予算がないことがきっかけに、予想だにしない新しいものが生まれることもあると思うんです。

お掃除ロボットの振る舞いは、以前なら野生の思考的でした。自動運転でとりあえず突き進んでみて、ぶつかったら進路を変える。その行き当たりばったりなところが、なんとなくかわいらしくておもしろかった。でも最近のお掃除ロボットはまず部屋の状況を把握した上で最適化して、掃除を実行していく。合理的な思考であり、閉じたシステムです。あまりかわいくはないですね。

かわいくないだけならいいかもしれません。しかし、いろんなモバイルデバイスやシステムが、どんどん私たちに最適化されていっています。動画サイトやECサイトのレコメンデーション、SNSのフィルターバブルのように、自分の世界しか見えなくなってしまう恐れもあります。

そうではなくて、〈弱いロボット〉のように1人では何も達成できなくても、余白や余地、偶然を生み出すような仕組みがあれば、デジタル社会がより豊かになるかもしれませんね。

取材・文:遠藤光太 アイキャッチ:小峰浩美 編集:黒木貴啓/ノオト、本田・木崎/なるモ編集部