日本のスマホ通信は“99%カバー”って本当?

スマホが「圏外」になる瞬間に、不安や不便を感じたことはありませんか? それが山奥や災害現場であればなおさらです。いま、その「つながらない問題」を空から解決しようという試みが、現実のものになりつつあります。

「空飛ぶ基地局」ことHAPS(High Altitude Platform Station:高高度プラットフォーム)が、スマホ通信に革命を起こそうとしているのです。

日本の大手通信キャリアのエリア人口カバー率は、最後発の楽天モバイルも含めて、いずれも99%を超えています。4G/LTEだけでなく5Gもすでに近いレベルまで到達していて、世界的に見ても高いカバレッジを実現しています。

一方で人口カバー率はあくまでも、人口に対するカバー率であり、面積に対するカバー率とは異なります。たとえば人口カバー率が99.9%を超えているauも、日本特有の地形などもあり、面積カバー率は60%に止まっているといいます。実際に登山や釣りをされる方なら、山間部や沿岸部でスマートフォンが「圏外」となった経験があると思います。

これまで面積をすべてカバーするのは、技術的にもコスト面でも難しかったのですが、技術の進歩によって、つながらない場所を日本からなくすことも、夢ではなくなってきています。技術のひとつは、auが米国のStarlink社と提携し、2025年4月から「Starlink Direct」の名前でいち早く商用サービスを開始した衛星通信。もうひとつが、HAPSです。

衛星通信 vs HAPS、その違いと可能性

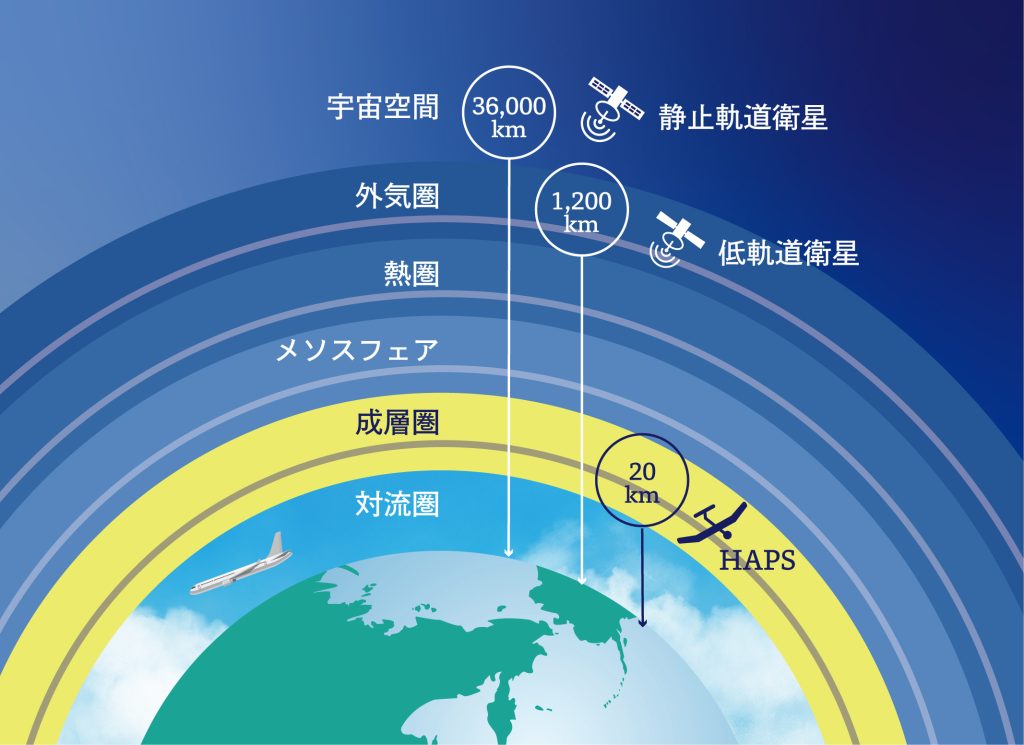

衛星通信はその名のとおり、宇宙に人工衛星をたくさん打ち上げて地球を周回させ、スマートフォンとのダイレクト通信を実現するものです。一方、HAPSでは宇宙と地球の間、偏西風や大気の対流の影響が少ない高度約18~25kmの成層圏に無人機を滞空させて、通信サービスを提供します。静止軌道衛星(GEO:高度約36,000km)やStarlinkのような低軌道衛星(LEO:高度約200~3,000km)と比べると地上との距離が近いので、より高速・大容量で遅延のない通信ができる技術として、期待されています。

▲「図:B5G新経営戦略センター戦略検討タスクフォースにおける検討状況(総務省)」をもとになるモ編集部が作成

国内キャリアが描くHAPSの商用化ロードマップ

日本の通信キャリアでは、ソフトバンクが2017年から研究開発に取り組んでいるほか、NTTとスカパーJSATが設立したSpace Compass社も、NTTドコモとともに開発を進めています。Space Compass社は2024年6月に、エアバス子会社のAALTO社と資本業務提携し、実用化への歩みを加速。2025年2月にはケニア上空にて、AALTO社のHAPS「Zephyr(ゼファー)」を使用し、地上のLTE基地局から送信された電波をHAPSを介して、地上のスマートフォンへ伝送する実証実験を、世界で初めて成功させています。

▲AALTO社のHAPS「Zephyr(ゼファー)」

NTTドコモでは2026年にHAPSによる商用サービスを、まずは法人向けから開始予定。またソフトバンクも2025年6月に、米国Sceye社へ1500万ドル(約22億円)を出資し、日本国内におけるHAPSのサービス展開の独占権を得たことを発表しています。Sceye社が開発するHAPS「Sceye(スカイ)」を使用して、2026年にプレ商用サービスを開始するとしています。

飛行機型 vs 飛行船型、HAPSにも個性あり

ソフトバンクが当初、研究開発を進めていたものや、AALTO社の「Zephyr」はHTA(Heavier Than Air)型と呼ばれる飛行機タイプですが、「Sceye」はLTA(Lighter Than Air)型と呼ばれる飛行船タイプ。空気よりも軽い、ヘリウムなどの浮力を利用して飛行するしくみで、浮力があるので、高度維持に必要なエネルギーが少なく、長時間滞空できるといいます。なお「Zephyr」も「Sceye」もソーラーパネルを搭載していて、日中に蓄えた電力で夜間にも飛び続けられるしくみ。成層圏をぐるぐると旋回して、エリアをカバーします。ソフトバンクでは、引き続きHTA型のHAPSについても商用化に向けて開発に取り組むとしていて、HTA型とLTA型を併用してサービス化を進めていく方針を明らかにしています。

▲LTA型のHAPS「Sceye(スカイ)」

災害時のインフラとして、また6G時代に向けても注目の技術

HAPSや衛星通信のような技術は、NTN(Non-Terrestrial Network:非地上系ネットワーク)とも呼ばれ、将来の6Gに向けた技術としても注目されています。6Gではドローンや無人航空機など、陸も海も空も含めてつながり続ける、「3次元」の通信インフラの整備が不可欠とされているからです。

またHAPSは自然災害の多い日本で、地上の設備が破壊されたり、ケーブルや電力が寸断された際につながり続ける通信インフラとしても、期待されています。能登半島地震の際には陸路が寸断され、通信キャリアの復旧部隊が現地に入れないといったこともありました。近い将来の発生が懸念されている南海トラフ巨大地震では、固定回線、モバイル回線ともに、復旧まで最大4週間かかると予測されています。もし、空からアプローチできれば、様々な情報を得たり、コミュニケーションのために欠かせないモバイル通信環境を、いち早く提供できます。

「どこでもつながる」世界は実現するか?

ソフトバンクが2026年から予定しているHAPSのプレ商用サービスでは、地震などの災害時における通信サービスの提供が想定されています。さらに2027年以降は、災害時に孤立した地域への迅速な通信復旧に加えて、山間部・離島など、既存のモバイルネットワークが届きにくい地域でのサービス提供も予定されています。電波干渉の懸念や航空法の整備などまだ課題も多いですが、いつでもどこでも「つながり続ける」を可能にする、注目の技術と言えます。

2026年の夏以降は、KDDIだけでなく、ドコモ、ソフトバンク、楽天モバイルも、衛星を用いたスマートフォンとの直接通信サービスの提供を本格的に開始します。衛星通信とHAPS、どちらの技術がどのように「どこでもつながる」世界を実現するのか。また、対応端末や通信速度、コストといった課題を乗り越え、誰もが当たり前に使えるサービスになるのか。今後の動向にも注目していきたいと思います。

取材/文・太田百合子 イラスト:yori. 編集:木崎・本田・稗田/なるモ編集部